Die digitale Bordsteinkante, ein Gewinn für alle

Die neue EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit sorgt weiterhin für Unsicherheit. In unserem neuesten Webseiten-Beitrag klären wir, worauf es ankommt. Doch unabhängig von der Pflicht gilt: Barrierefreie Webseiten lohnen sich – für bessere Google-Rankings und mehr Zugänglichkeit.

Wussten Sie, dass abgesenkte Bordsteinkanten ursprünglich für Rollstuhlfahrer*innen entwickelt wurden?

Heute sind sie selbstverständlich – und helfen nicht nur Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Radfahrer*innen oder Personen mit Rollatoren.

So wie diese flachen Bordsteinkanten unsere Städte zugänglicher gemacht haben, braucht es auch im digitalen Raum entsprechende Anpassungen – denn Barrierefreiheit im Web bedeutet Teilhabe.

Eine barrierefreie Webseite zu betreiben heißt, deutlich mehr Menschen erreichen zu können. Laut dem Statistischen Bundesamt leben in Deutschland rund 7,8 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Selbst wenn Sie nicht verpflichtet sind, Ihre Webseite anzupassen, schließen Sie ohne barrierefreie Gestaltung unabsichtlich viele Nutzer*innen von Ihren Angeboten aus.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich Barrierefreiheit: Suchmaschinen wie Google bevorzugen barrierefreie Seiten, was zu einer besseren Platzierung und damit zu mehr Sichtbarkeit führt. Zudem bleiben Besucher*innen eher auf einer gut nutzbaren Webseite und werden mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Kund*innen.

Wer ist betroffen?

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet viele Unternehmen zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit. Betroffen sind unter anderem:

Betreiber von Online-Shops, die direkt an Endkund*innen verkaufen

Plattformen, die Dienstleistungen vermitteln

Unternehmen mit stationärem Handel und E-Commerce

Ausgenommen sind sogenannte Kleinstunternehmen (Paragraf 3 Abs. 3, § 2 Nr. 17 BFSG), also Firmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. einer Bilanzsumme unter 2 Millionen Euro.

Achtung: Diese Ausnahme gilt NICHT für Kleinstunternehmen, die Produkte herstellen, importieren oder vertreiben. Hier muss die Barrierefreiheit in jedem Fall gewährleistet werden.

Reine B2B-Angebote, die sich ausschließlich an Unternehmen richten, sind vorerst nicht betroffen.

Barrierefreiheit im Web bedeutet, dass Nutzer*innen digitale Angebote ohne fremde Hilfe bedienen können – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen. Dazu zählen unter anderem:

Produkte oder Dienstleistungen online kaufen oder buchen

Verträge digital abschließen

Kund*innenkonten anlegen oder verwalten

Personalisierte Services (z. B. Merklisten, Chatfunktionen) nutzen

Typische Barrieren – und wie man sie vermeidet

Häufige Probleme auf Webseiten sind:

unklare Seitenstrukturen

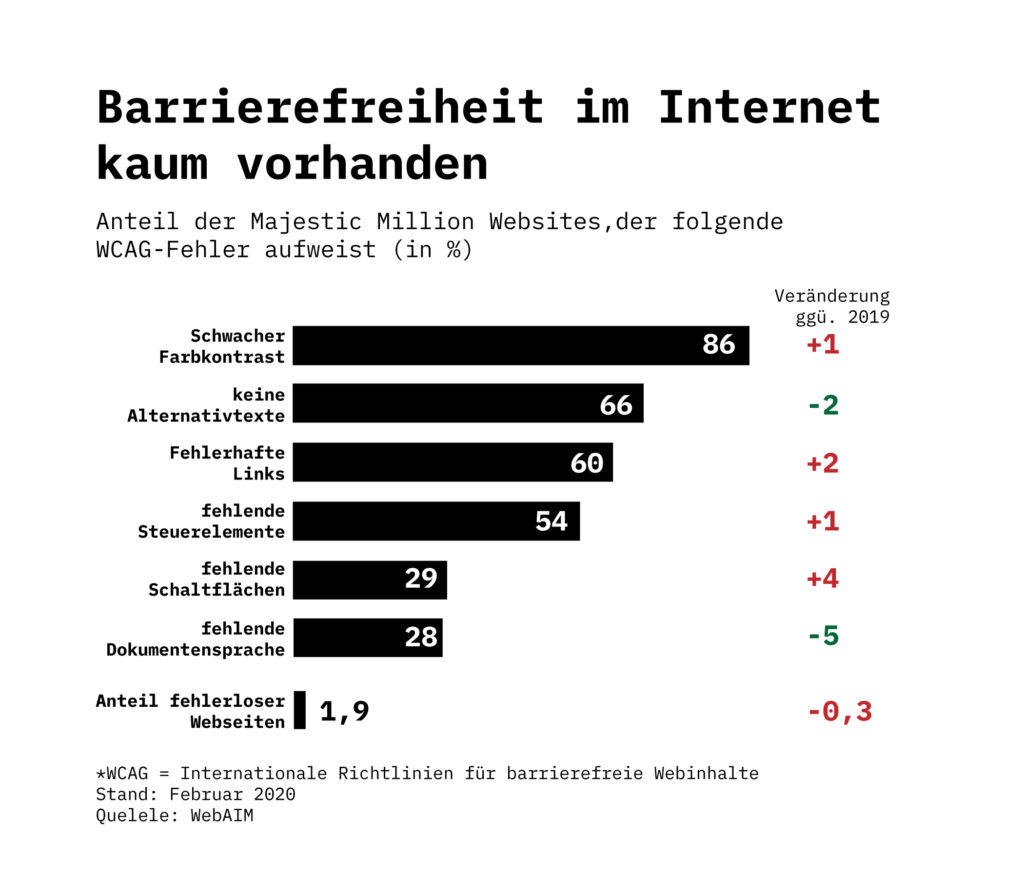

schwache Farbkontraste zwischen Text und Hintergrund

fehlende oder unklare Beschriftungen von Links und Buttons

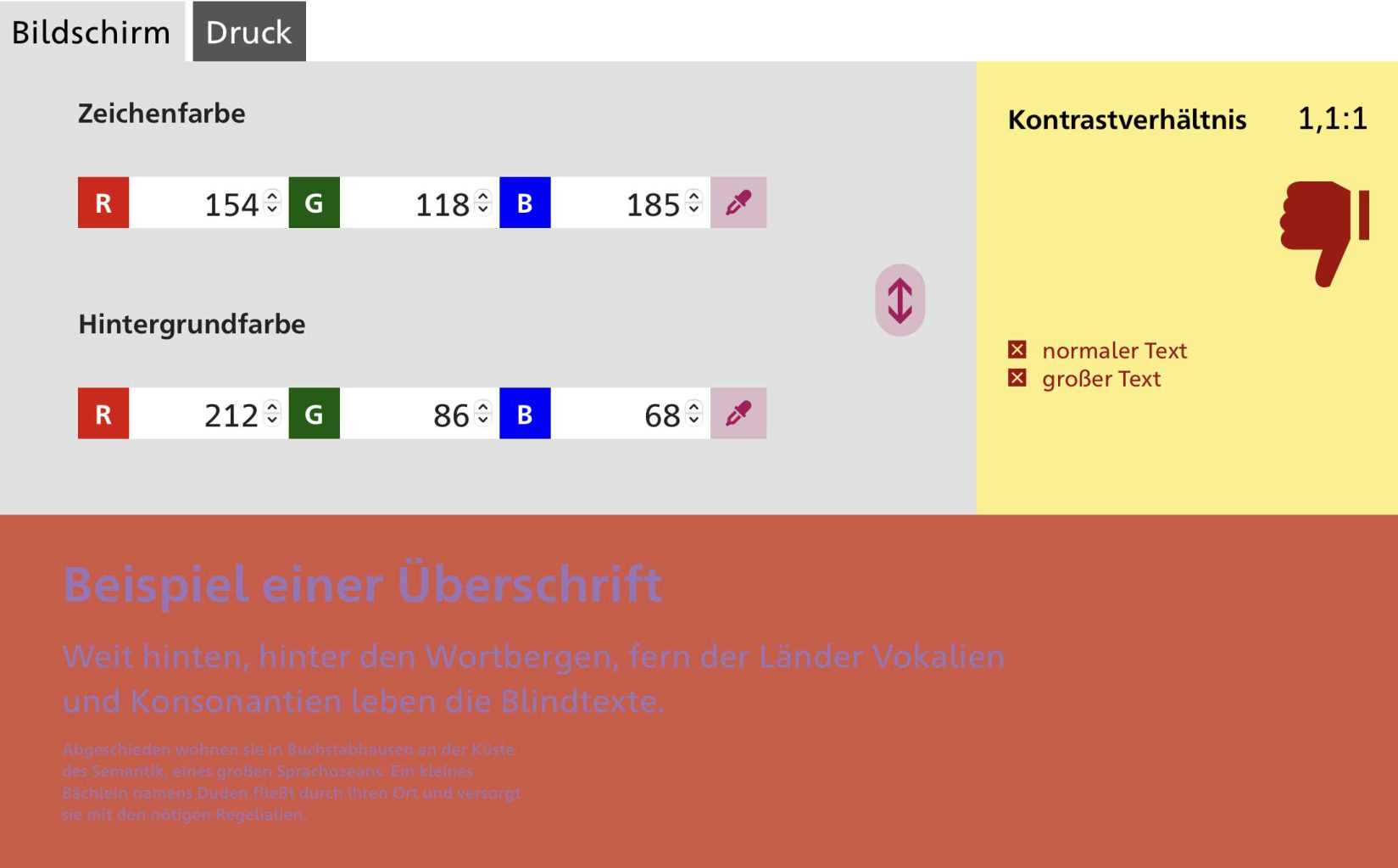

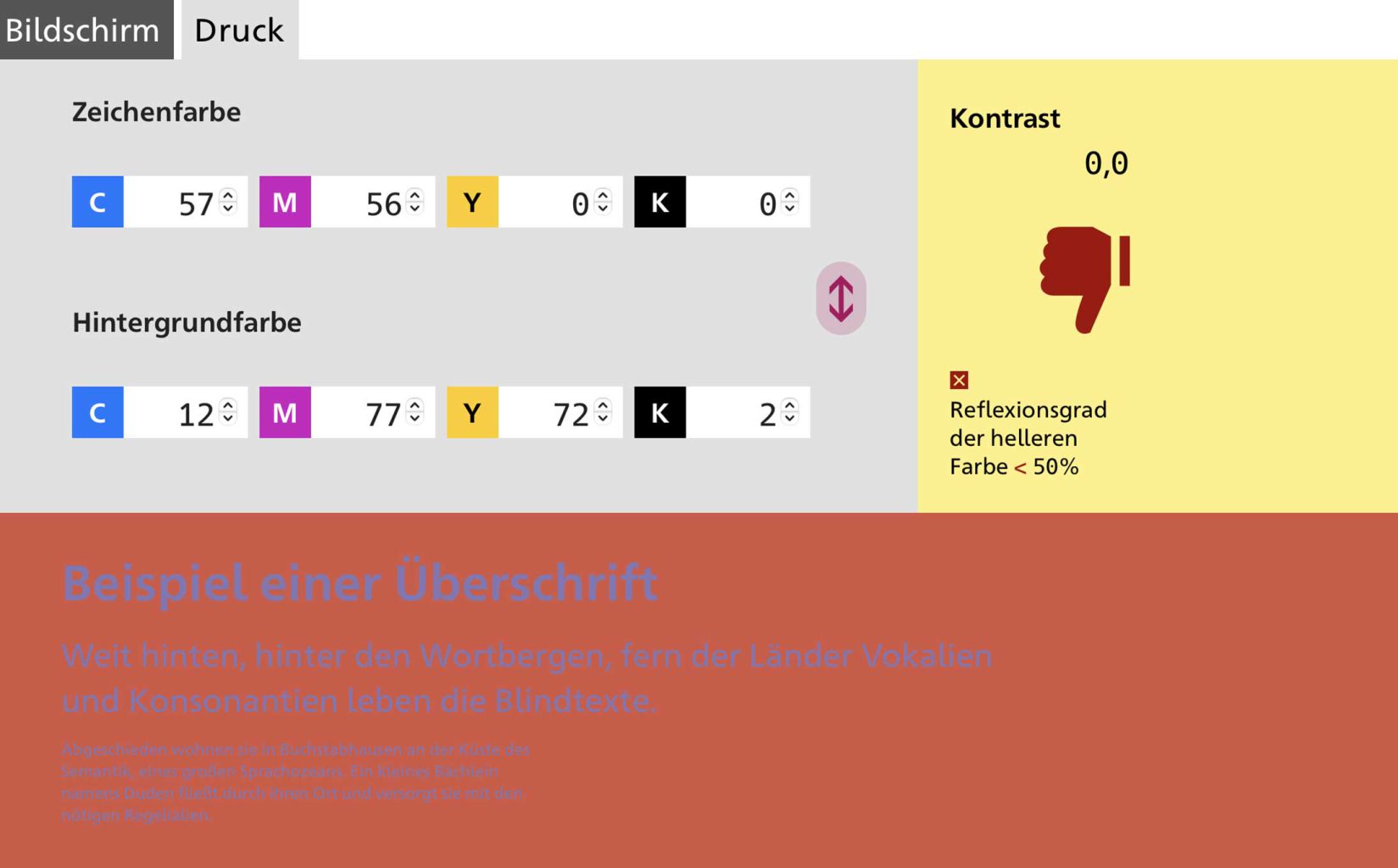

Tipp: Ein einfacher Kontrasttest ist, die Seite in Graustufen zu betrachten. Ist der Text noch gut lesbar? Falls nicht, sollte die Farbwahl überarbeitet werden.

Auch Schriftgröße, -art und Zeilenabstand spielen eine wichtige Rolle. Eine gute erste Anlaufstelle zur Prüfung ist etwa leserlich.info, ein kostenloses Online-Tool zur Lesbarkeitsanalyse. Weiter unten können Sie beispielhaft die Analyse zu dem obigen Video von leserlich.info einsehen.

Das Zwei-Sinne-Prinzip

Ein zentrales Prinzip barrierefreier Gestaltung ist das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip: Informationen sollen stets über mindestens zwei Sinne zugänglich gemacht werden – etwa visuell und auditiv. So profitieren alle, nicht nur Menschen mit Einschränkungen.

Die vier Prinzipien der Barrierefreiheit

Barrierefreie Webseiten sollten folgende Kriterien erfüllen:

Perzeptibel: Inhalte sind für alle Nutzer*innen wahrnehmbar

Operabel: Funktionen sind mit verschiedenen Geräten und Hilfsmitteln bedienbar

Verständlich: Informationen und Navigation sind klar und nachvollziehbar

Robust: Inhalte sind kompatibel mit aktuellen und zukünftigen Technologien, insbesondere Hilfsmitteln wie Screenreadern

Wie lässt sich Barrierefreiheit prüfen?

Es gibt zahlreiche kostenlose Tools, die eine erste Einschätzung liefern:

Diese Tools zeigen häufige Probleme auf und geben teilweise konkrete Hinweise, wie man diese beheben kann.

Fazit: Wenn Ihre Webseite noch nicht barrierefrei ist, lohnt sich ein genauer Blick. Prüfen Sie mit fachlicher Unterstützung – z. B. durch einen Rechtsbeistand –, ob das BFSG für Ihr Unternehmen gilt. So oder so: Barrierefreiheit ist kein »Extra«, sondern ein entscheidender Beitrag zu mehr Sichtbarkeit, Reichweite und echter digitaler Teilhabe.

Einige Inhalte in diesem Beitrag basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, u. a. von: